El adjetivo que más veces hemos asociado con la música de Leon Bridges, “retro”, ha dejado fulminantemente de tener vigencia en esta tercera entrega del muchacho. O, por seguir con la terminología al uso, aquí damos el salto de la vertiente vintage a la abiertamente contemporánea.

Era una evolución que se veía venir ya, porque asomaba de manera muy tímida en algunos momentos de la obra predecesora (Good thing, 2018) y el propio Bridges ya mencionaba en algunas entrevistas, pese a su parquedad, que pretendía explorar otras dimensiones de su expresión artística. Es muy alentador que así sea, porque los tipos grandes no deben constreñir ni las miras ni las ambiciones. Y porque Gold-diggers sound amplía desde la absoluta complementariedad lo que ya conocíamos (mucho y realmente bueno) de su firmante.

Los productores, Nate Mercereau y Ricky Reed, son los mismos que en Good thing, pero la intención ha variado. Queda claro en cuanto escuchamos las teclas de Robert Glasper en Born again, pero también cuando irrumpen las percusiones programadas –una opción hasta ahora impensable– de Sweetness, un homenaje al asesinado George Floyd. Le sucede con frecuencia a Bridges: es parco en palabras (cuesta arrancarle las palabras, damos fe), pero mucho más expresivo con las canciones.

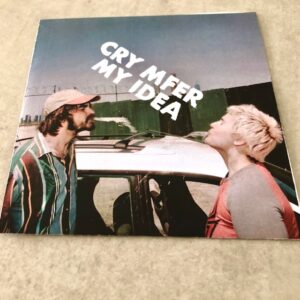

Anotemos el aire urbano y ensoñador de Motorbike (espléndida), el romanticismo glamuroso de Steam, las llamadas al soul de Filadelfia con Details. Está claro que conviene permanecer atento a los detalles. Bridges ha optado por un disco sucinto, apenas 37 minutos, pero en el que no paran de suceder cosas distintas. Hay mucha noche y mucha vida reconcentrada en estos surcos, tan deslumbrantes como la reluciente cubierta del álbum.