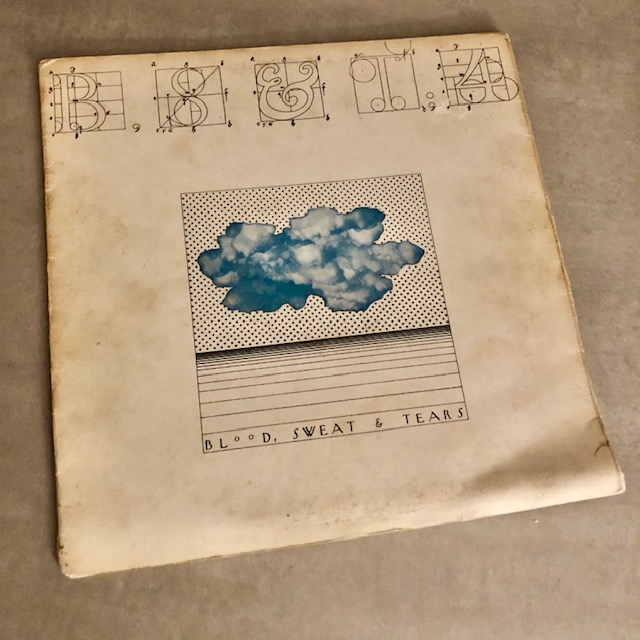

La literatura melómana convencional suele ventilar a Blood Sweat & Tears como una banda con dos primeros álbumes decisivos que a partir del cambio de década se volvió irrelevante. Es un diagnóstico profundamente injusto, al menos en lo que se refiere a este cuarto álbum, inequívoco ya desde su propia y elocuente designación nominal. Corría 1971 y David Clayton-Thomas aún ocupaba la jefatura en el cuadro de mandos, con la peculiaridad de que la banda intentaba dar prioridad al material de creación propia.

Para los titulares de un ejemplar en vinilo, la diferenciación entre la cara A y la B resulta palmaria: frente al tradicional nervio de los instrumentos de metal en la primera mitad, el segundo lado se volvía introspectivo, quedo y modoso a partir de las muy melódicas aportaciones del guitarrista Steve Katz. Toda una sorpresa proviniendo de quien hubiera sido escudero de privilegio de Al Kooper, el arrebatado organista que fundó originalmente BS&T para acabar abandonando el barco después del primer LP.

Incluso contra pronóstico, la alternancia de estilos e intenciones funcionaba muy bien, casi como un ejercicio de descompresión. Las dos caras, nunca mejor dicho, de la misma moneda. De una realidad plural. Incluso Kooper regresaba a los créditos no como intérprete pero sí a través de un original, John the Baptist (Holy John). En ese afán integrador, el noneto había abandonado el gélido diciembre neoyorquino para instalarse durante dos meses junto a la cálida bahía de San Francisco. Era fácil estimular el riego sanguíneo y la inspiración recíproca. Incluso ajena: el hombre que grababa en la sala aneja de los estudios Colombia era el mismísimo Santana, enfrascado en su adorable Santana III.

Obviar todo ese caudal de energía ha llevado a que esta joya quede relegada absurdamente en las clasificaciones. Eso y que el canadiense Clayton-Thomas, el cantante titular, se marchara tras esta entrega y sumiese a BS&T en una crisis de la que nunca se recuperaría ya del todo. Pero en los felices tiempos en la Costa Oeste, los chicos quisieron acentuar su legitimidad como pioneros del jazz-rock abriendo el punto de vista a un espectro más amplio. De ahí el crepitante arranque con Go down gamblin’, de David, junto al insólito lirismo de Valentine’s day, donde Steve hasta se responsabilizaba de la primera voz.

Debía de haber servido todo como canalizador de nuevas energías, de “vivero para el futuro”, según sugería Don Heckman, el clarinetista contratado como productor, en las notas interiores. Solo una versión, pero divertida: Take my in your arms (Rock me a little while), de los Isley Brothers, poco antes de que los Doobie Brothers la hicieran bastante más popular aún. Las disensiones, qué pena, arruinaron la proyección de Blood…, con un futuro ya menos reseñable que el de Chicago (sus más evidentes parientes estilísticos) o los propios Doobies.