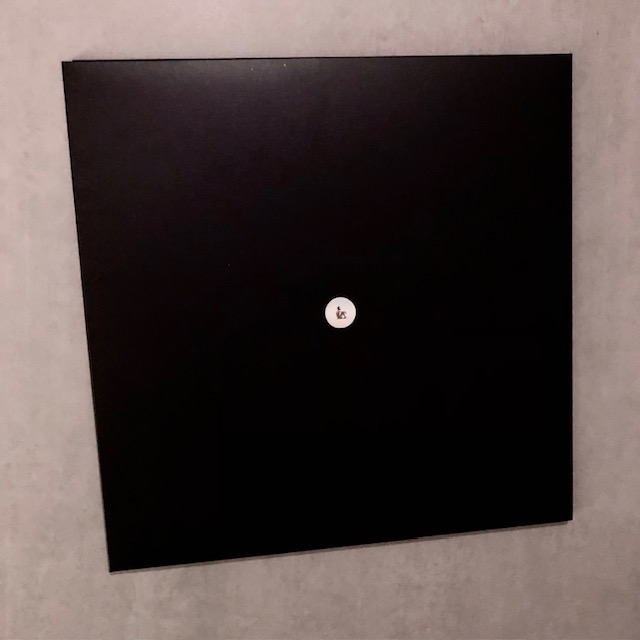

La metáfora de la portada se nos muestra tan evidente como esclarecedora. José Miguel Conejo Torres, el engatusador de masas e ídolo intergeneracional, el autor de grandes himnos para pabellones e icono inconfundible del rock en español del último cuarto de siglo, el hechicero de audiencias televisivas y tipo noble y candoroso al que solo se le conocen amigos en el gremio, aparenta ser un auténtico gigante, pero él solo puede conceptuarse a sí mismo como un ser pequeño, casi insignificante, tan ínfimo y chiquito como el círculo diminuto en el que vemos, o casi intuimos, su estampa desnuda en el mismísimo centro de la imagen. Gigante se convierte así desde el primer momento en un ejercicio explícito de aquel mismo fenómeno que ahora se ha popularizado con la denominación de «síndrome del impostor», pero que el eternamente añorado poeta de las calles madrileñas resumió mejor que nadie con aquellos versos inmunes al olvido: «Pero cómo explicar / que me vuelvo vulgar / al bajarme de cada escenario».

A la sombra y legado de Enrique Urquijo se termina aludiendo en el generoso cancionero de Gigante, este teórico ejercicio de humildad que a la postre resulta ser el álbum más extenso (14 cortes), elaborado y artísticamente ambicioso y panorámico que ha sido hasta ahora capaz de entregarnos Leiva, tanto en nombre propio como en sus años junto a Rubén Pozo de los añorados Pereza. El bueno de Leivinha (aquel jugador del Atleti del que tomó prestado el apelativo, y que ahora se convierte a su vez en título para uno de los nuevos y mejores cortes) se autorretrata sin compasión ni miramientos, con la franqueza cruda de quien admite aquello de «Todo el mundo sabe que soy tuerto, que desnudo parezco un insecto», una frase memorable desde la primera escucha y que asciende de inmediato al parnaso de su producción poética. Hay algo de sincericidio, por mantenernos en una terminología familiar, en este autodiagnóstico severo y sin paliativos, pero Leiva gana –mucho– en atractivo artístico con esa vulnerabilidad en pelota picada.

Todo ese lirismo áspero y a pie de calle, cada vez mejor cincelado y ocurrente hasta en el manejo de la fonética y la elección del vocabulario, convierte a Gigante en el disco más valiente, adulto y meritorio de su firmante, pero no acaba de corregir la sensación de que Leiva se enfrenta a cada nueva página en blanco con una colección de plantillas de canciones. La escucha es plácida y lúdica, aunque acaso previsible: el repertorio funciona, pero el pánico de su firmante a descarrilar, a desviarse de los senderos ya pisados y desgastados por él mismo y por toda una multitud, le lleva a volverse recurrente. Incluso a incurrir en homenajes que más bien diríamos homenagios, apelando al memorable neologismo de Ferran Pontón (Egon Soda): Ángulo muerto agudiza la mímesis con su nuevo-mejor-amigo Sabina hasta volverse más sabinera que si la hubiese garabateado el Conde Crápula, Shock y adrenalina parece una reescritura de Sweet Jane y Gigante acaso le deba unas cuantas escuchas a Primal Scream.

Tampoco son un descubrimiento reciente las falsas rimas esdrújulas que arman Ácido, por ejemplo, ni las arquetípicas escenas de acera, colegas, guitarreos, escuelas, sidrería y orgullo que alientan Barrio, pero asumamos que todo acaba resultando llevadero y, sobre todo, auténtico. Rabiosamente legítimo. Alguien capaz de decirse, y decirnos «Sabes que canto cuando tengo miedo» o «Por hache o por be me siento un farsante (…) / Quiero alcanzar la invisibilidad, aunque ahora no esté a mi alcance» merece no solo un respeto, sino que nosotros nos saquemos a ratos ese sombrero que él ha incorporado como parte indisociable de la silueta.

Podemos quedarnos con eso, con la sucesión de destellos que alegran la vida y el camino de estos cincuenta y muchos minutos con los que Leiva aspira a dejar huella, y no solo grata evanescencia. Perdurará, claro, su inesperado dúo con Robe, ese Caída libre que resulta fetén en su asunción de los postulados extremoduristas. Quedarán tiempos medios como Cuarenta mil, con ese encanto evocador de los veranos azules y efímeros. Nos sorprenderemos –un verbo poco conjugado en estos lares– con el arrebato medio grunge de Cortar por la línea de puntos, que por una vez se sale de madre, y acabaremos recalando en un epílogo tierno, Nevermind, mecido por un cuarteto de cuerdas y esas voces femeninas doblando a la principal. No tan mal. Que no es poco.

Tengo todo de Leiva, pero… ayyyy, esos precios en dos únicas ediciones… Aún no me he decidido a comprarlo. Pensé que en tu reseña mencionarías un poco este tema ¿Qué opinas Fernando?