Para enfrentarse a la sinfonía número 3 del polaco Henryk Górecki hay que acudir “convenientemente llorado desde casa”. La frase se la escuchamos a una mujer hace algunos años a las puertas del Auditorio Nacional, momentos antes de abordar una nueva escucha de una de las obras contemporáneas más célebres del siglo XX, y quedó registrada en la memoria como un resumen magnífico de lo que esta música ha representado para millones de personas.

Porque esta “Sinfonía de las canciones tristes”, que tal es su subtítulo, debemos anotarla entre las creaciones más conmovedoras del siglo pasado: estos 45 minutos de música honda y parsimoniosa encierran una carga emocional como rara vez confluye en una misma partitura. Górecki la concibió en 1976, inspirado en motivos diversos de la música religiosa, tradicional y renacentista, pero la sinfonía es una de esas obras con la rara virtud de admitir acercamientos más doctos o superficiales, más cultos o profanos.

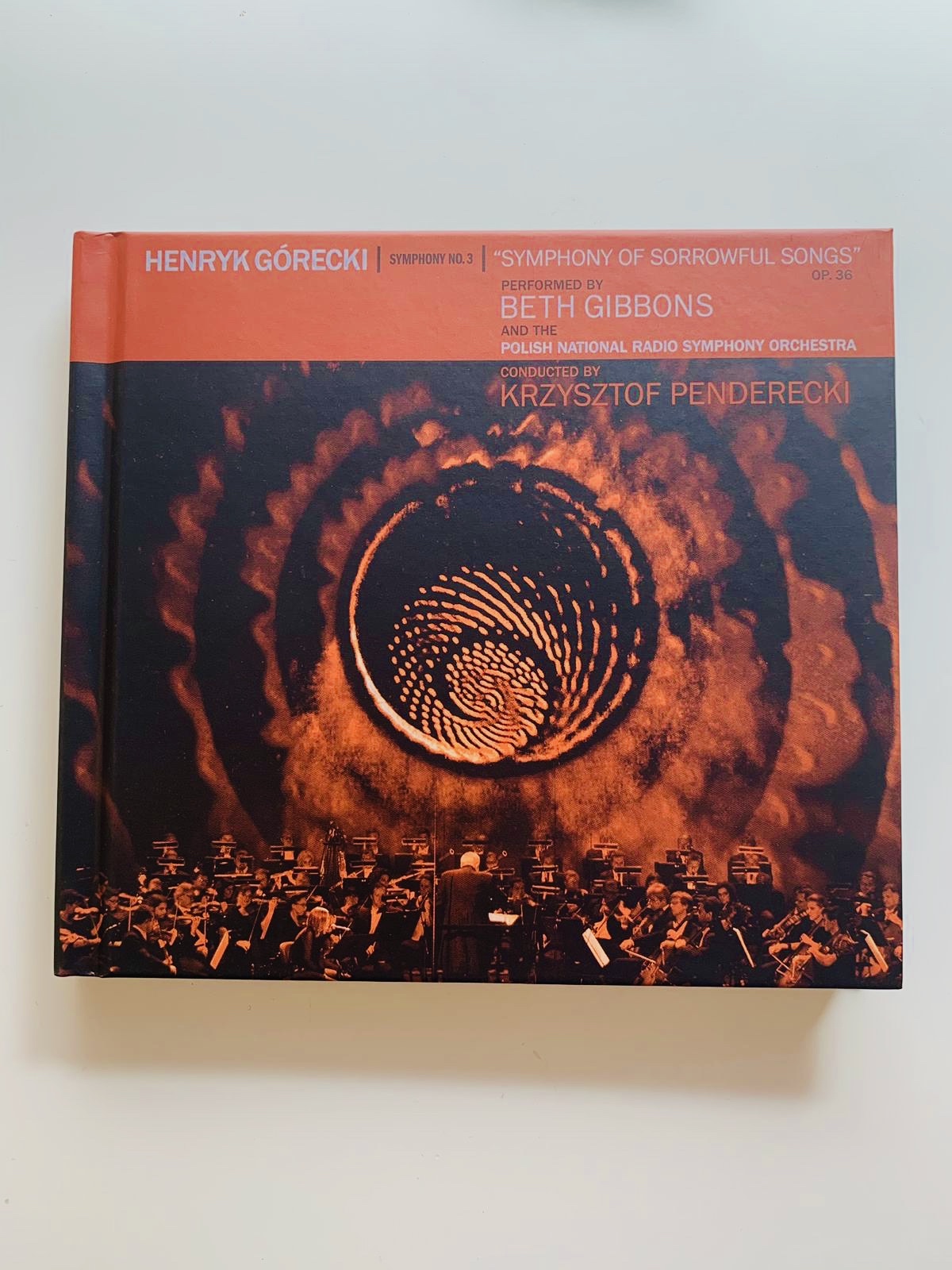

Es valiente, casi temerario, que la voz al frente de Portishead haya aceptado protagonizar esta lectura, porque las melodías reservadas para ella son un laberinto complejísimo y el autor las concibió para una soprano, tesitura superior a la habitual de la contralto Gibbons. Pero la de Devon nunca parece conformarse con retos pequeños: si su primera escapada lejos de Portishead fue Out of season, aquella aventura bellísima de 2002 con el exbajista de Talk Talk Rustin Man, ahora camina por el alambre utilizando un registro y un idioma que no son los suyos.

El resultado, sobre todo en los 25 minutos del primer movimiento (Sostenuto tranquillo ma cantabile), es estremecedor. Gibbons no consigue otorgar a la obra la solemnidad que le imprimió la soprano Dawn Upshaw en 1992, cuando esta Symphony No. 3 se convirtió en canon de la música contemporánea y superó el millón de ejemplares vendidos. Cuentan, de hecho, que esta versión ha permanecido más de tres años en los cajones de la discográfica, que quizá dudara de la viabilidad de un lanzamiento tan heterogéneo. Pero, a falta de un mayor academicismo, hay ardor. Y, sobre todo, una congoja tan intensa como inolvidable.