Hemos escuchado docenas, centenares de veces a Josete Ordóñez, aunque no estemos familiarizados con su nombre todo lo que deberíamos. Su excelencia guitarrística (y con mandolas, mandolinas, vihuelas y derivados) es abrumadora y explica por sí sola su elevada cualificación como músico de acompañamiento: antes de la maldita pandemia le disfrutamos escoltando a Manolo García en su gira acústica, pero son sonados e inolvidables sus trabajos para Amancio Prada, La Shica, Pasión Vega, Lamari, Rosario y, sobre todo, Eliseo Parra, de quien viene siendo desde hace más de dos décadas su mejor escudero. Esa agenda abigarrada explica que el músico madrileño apenas encuentre hueco para las aventuras en primera persona, pero el paréntesis de estos meses le ha servido en bandeja la ocasión de culminar esta exquisitez. Por dentro y por fuera, porque la presentación superará las mejores expectativas de quienes aún siguen deseando los discos como un objeto hermoso, un placer táctil, un puro fetiche.

Transeúntes se concibe como un punto de encuentro entre tres disciplinas extrañamente complementarias, la música instrumental, el cómic y el cine mudo. Ordóñez concibe melodías sensibles, exquisitas, de belleza irrenunciable, pero se mantiene fiel a su evidente querencia por el arte sonoro sin palabras. Y quizá de esa ausencia de voz provenga su simpatía por el cine mudo, una pasión sin freno que aquí sobrevuele la práctica totalidad del minutaje. Lo refrendan muchos títulos inequívocos, desde Keaton a Cocteau, Falconetti o el más pintoresco de todos ellos, Balada para un Frankenstein resuturado. No pretende imaginar músicas para filmes concretos, sino que el proceso de ósmosis es aquí más sutil. Los ídolos de aquel cine iniciático sirven como referente y punto de partida, como objeto de veneración.

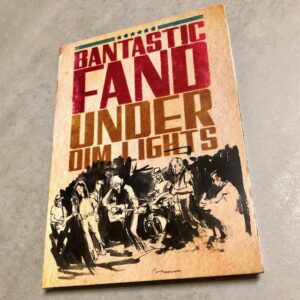

El puzle se completa con la decisión insólita de convertir la entrega en un cómic-CD, con la historia de las canciones desarrollada a través de las viñetas. Y las películas, en este caso gráficas, son a menudo fascinantes, sobre todo la referida (Market place) a un viaje hasta Los Ángeles a la caza de la misteriosa guitarra Holstein de 1900, obra de un músico y constructor de origen polaco que se ganaba la vida como hombre orquesta y falleció probablemente en el terremoto de 1906. Es solo un ejemplo de lo mucho que contribuye esta edición física a dignificar el formato. Además de que el décimo y último corte, el orquestal y fabuloso In cubiculum, solo está disponible con el disco entre las manos. Alertaremos de su excelencia a partir de una intuición: encajaría maravillosamente como colofón para Secret story, aquella obra maestra de Pat Metheny que nos brindó otro motivo para no olvidarnos nunca de 1992.

Por lo demás, el duarto disco en solitario de Ordóñez sirve para refrendar esa delicadeza preciosista que le acompaña desde sus años seminales con Elementales, aquel tándem inolvidable junto al violinista Enrique Valiño que tantas alegrías y descubrimientos nos brindó durante la primera mitad de los noventa. El Josete primigenio, el aflamencado, aflora en Transeúntes o Cinerias, pero todos los grandes de la guitarra acústica acaban asomando por las caricias de sus yemas. Frankenstein puede evocarnos al Mike Oldfield más detallista, mientras que las filigranas de Keaton servirían para aquellos discos de nueva música acústica con los que nos enamoramos de Larry Carlton o Acoustic Alchemy. La armónica concede a Pequeña María un cierto aire porteño. Y uno de los grandes ídolos de Ordóñez, Ralph Towner (Oregon), se convierte en objeto de la única versión del álbum: Take hearth.

Es Transeúntes un álbum no ya solo agradable, sino agradecido. Un remanso de belleza a menudo tan resplandeciente que casi echamos de menos un hueco para la sombra, para la duda, para la inquietud. Pero no es el momento de ello en estos 37 minutos sin mácula. En nuestro tránsito de incertidumbres y fatalidades, la música sirve como refugio evidente. Y pocos músicos como este para proporcionarnos ese cobijo.