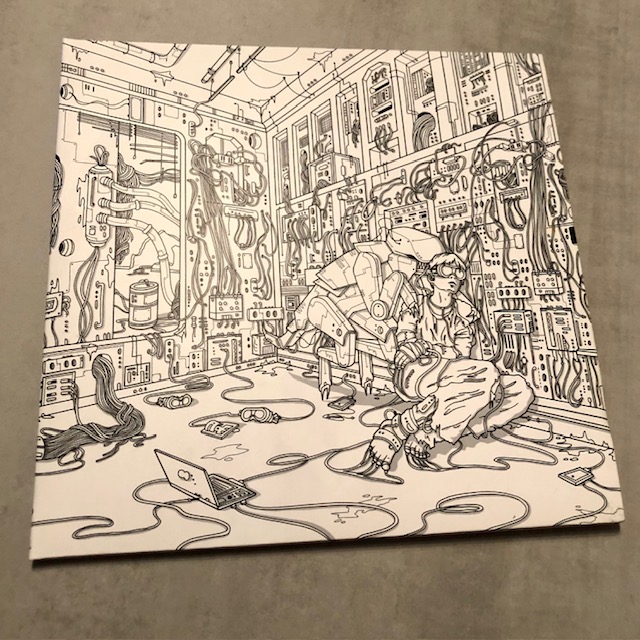

Havalina es un gran grupo al que seguramente le faltaba todavía en el catálogo un disco tan grande como Maquinaria. No han escaseado sus lanzamientos de cierta enjundia, cuidado, pero aquí la formación madrileña se postula entre los capítulos de mayor relevancia de la temporada a fuerza de sacar pecho y orgullo, de exprimir su fórmula sonora y afilar su siempre agudo universo literario con una obra extensa (doble en el formato de vinilo) y casi conceptual en torno a la robotización de nuestras vidas, ahora que la civilización moderna asocia la misma existencia con el vértigo y vamos camino de convertirnos en meras piezas de engranajes colosales en los que no pintamos gran cosa.

Hay mucho de inquietante, sin duda, en el ecosistema que dibujan estas 12 canciones, y pocas veces la apelación a la distopía –ese sustantivo que nadie utilizaba hace una década y ahora aflora en una de cada dos conversaciones– resultará tan pertinente como en este caso. Pero del desasosiego, argumental y sonoro, sacan petróleo las huestes de Manuel Cabezalí, uno de esos músicos cuyo relativo anonimato debería combatirse con el clamor de las evidencias: no solo es reputado y ubicuo como productor e instrumentista, sino que esas guitarras densas y turbias y esas páginas atormentadas bien merecerían una difusión mucho más generosa. Y más ahora que cumple sus buenas dos décadas de oficio fonográfico (al principio en inglés y como Havalina Blu).

Desde los primeros acordes de Maquinaria, tema titular y de apertura, reminiscentes de aquel Beetlebum que Blur también utilizó en su día como primer corte de la cara A, queda claro que la banda juega con arrestos, nervio y musculatura para conferirle más realce a ese universo de deshumanización cibernética, de relaciones que parecen más definidas por las bujías o los circuitos que por la epidermis. A Havalina le ha sentado muy bien dar el salto de trío a cuarteto, sobre todo porque la proliferación de teclados y programaciones propicia un sonido más poliédrico. Siempre desde un cierto posicionamiento de post-punk, sin duda, pero basculando entre las seis cuerdas y las 88 teclas. Por eso el ascendente de The Cure sigue dejándose sentir con cierta prevalencia (Charco), pero también pueden venirnos a la cabeza ramalazos de Simple Minds (Salmo destrucción), Depeche Mode o Echo & The Bunnymen.

Repitan por un momento para sí esos cuatro nombres. ¿Qué podríamos objetar al respecto?

El toque femenino, en sentido literal y connotativo, aflora en el último suspiro del álbum, con la voz inquietantemente magnética de Nieves Lázaro para La palabra y el violonchelo de Ángela Romero sobrevolando por los casi ocho minutos del último capítulo, ese Naciente que abre in extremis la puerta a un futuro más esperanzador (“Es la primera vez que sueñas en color, que tomas aire”). Un guiño a la redención como giro argumental en el último momento: la guinda que agranda definitivamente el disco más grande de una formación que no merece un solo episodio más de ninguneo.