La felicidad es una pretensión irrenunciable para los chicos de The Cat Empire, o más bien la esencia misma de su arte, el objetivo fundacional y su auténtica razón de ser. Y ahora que han sobrepasado la segunda década de vida, esta bulliciosa formación australiana de Melbourne redobla sus esfuerzos en la causa del buenrollismo, incluso en las circunstancias menos favorables: Where the angels fall no solo se concibió en pleno colapso operativo, funcional y anímico de la pandemia, sino que coincidió con la muerte del hermano menor de Felix Riebl, uno de los pilares y fundadores. Motivos adicionales para reincidir en el ideario original sin que se difumine ni un poco: si estas 14 canciones no le arrancan al oyente alguna tenue sonrisa o un tímido movimiento corporal, debería pedir cita urgente con su médico de cabecera.

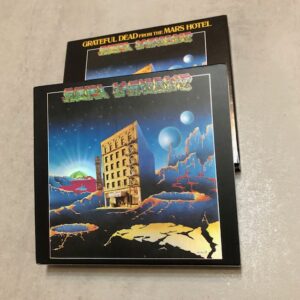

El esfuerzo no solo es conceptual, sino también logístico. Riebl y Olllie McGill, los dos miembros originales que siguen al frente de todo el cotarro, no escatiman efectivos, llamadas ni seducciones, y así el recuento oficial habla de 49 instrumentos distintos y hasta 75 músicos involucrados para redondear este festín. Porque aquí no podemos hablar de un álbum al uso, sino de un despliegue genuino, eficaz y efectista; un quitapenas colectivo con un espíritu tan colorista como el de la portada y el empuje de la diversidad y la mezcla de culturas como armas de efusividad masiva. No cuenten con escuchar Where the angels fall en los aquelarres ultras; esos pobres ya tienen a sus pitingos para amenizarles los mítines, qué vas a esperar.

Conste que los artífices de este imperio gatuno ni han pretendido en estos veintialgún años ni se proponen ahora la invención de lenguajes novedosos, pero sí son muy hábiles en la búsqueda de intersecciones entre estilos, maneras y procedencias. A veces se les puede ir un poco la mano, como en la obsesión de Rock ’n’ roll con el tarareo, pero los hallazgos son mucho más abundantes y sustanciosos. Comenzando por su espectacular tema inaugural, Thunder rumbles, que nace como una fanfarria balcánica y deriva en pura y encantadora salsa o caribeña. O continuando con el ejemplo de Money coming my way, que tira de modales callejeros pero donde el pasaje rapeado acaba conviviendo con un piano de incontestable sabrosura latina.

Owl, acaso el corte más elaborado y ambicioso, parte de texturas africanas, se regodea en una orquestación ampulosa y termina mezclando las diabluras de las cuerdas con unas estruendosas trompetas tropicales y hasta una tercera parte ligeramente más sosegado que apela a la manera de narrar de Paul Simon. Y Dance the night away se aferra tanto al pop festivo que termina deslizando inevitablemente la palabra “Party” junto a unos “uuuh uuuh uuuh” a la manera de versión cándida e inofensiva del grito homólogo en Sympathy for the devil.

La felicidad también puede acabar cansando, no se crean, y algunos episodios eufóricos, como Coming back again, se tornan más bien aparatosos y excesivos. Es decir, existen otros caminos para el bienestar que no pasan necesariamente por desgañitarse con un “na na na”, pero nuestros amigos de las antípodas siempre han sido gente efusiva. A ratos adorable, y, cuando apuntan hacia una especie de swing con deje dylanita (West sun), irresistible.