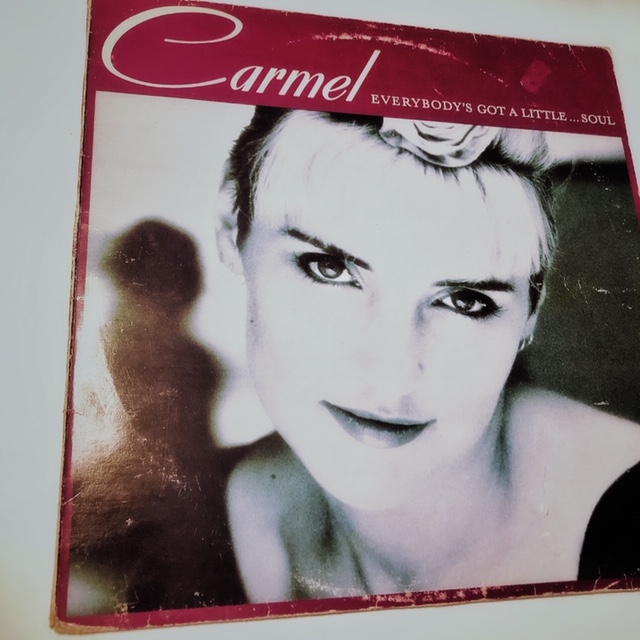

Manchester siempre tuvo algo de ciudad de los prodigios, pese a su pátina de grisura industrial. Se quedaron sin los Beatles, pero nos cambiaron la vida dos décadas más tarde con los Smiths y nadie podrá restarles trascedencia a Joy Division, Happy Mondays, The Stone Roses o, inevitablemente, Oasis. Pero muy lejos de esos parámetros que popularizaron el término madchester también debemos imaginarnos de paseo por la calle Deansgate a un personaje delicioso, Carmel McCourt, rubia de alma negrísima y artífice de una de las mejores y más singulares y valientes bandas del Reino Unido durante los años ochenta. Porque Carmel tuvieron mucho de rareza y anomalía, pero también de constatación de unos años tan efervescentes como para que músicos jóvenes y con desparpajo no dudaran en salirse de los cánones.

Una confluencia atípica y fascinante. McCourt hizo migas con un compañero de estudios, el bajista de color Jim Parris, y este convocó a su primo, el batería Gerry Darby, para propiciar un triángulo de pop-soul con intenso aroma jazzístico que remitía a los años cincuenta, pero sin perder de vista la escena de clubes ni las radios de música adulta contemporánea. Y puede que nunca la confluencia de referentes venerables y vocación actual resultase tan poderosa como en Everybody’s got a little… soul, donde el trío conservaba su gusto exquisito por las versiones puestas al día (Azure, de Duke Ellington, o It’s all in the game, que nos remonta hasta Tommy Edwards) a la par que exacerbaba su sensualidad, desparpajo y gusto por el baile sedoso con la adorable Sweet and lovely.

Aún más revelador resultó escucharles en Every little bit, escandalosamente carnal y adictiva, y caer en la cuenta de que su armazón rítmico y armónico proviene de Cantaloupe island, de Herbie Hancock, como se reconoce en los créditos. Carmel podía divertirse y menear los pies con el swing desmadrado de A hey hey, pero también zambullirse en la digresión y el vértigo improvisatorio para la trepidante I do and do, un estallido inusual e inesperado hasta en sus casi nueve minutos de duración.

Recordar a Carmel propicia un reencuentro gozoso. Por aquel entonces, el oro líquido en la voz lo encarnaba oficialmente la maravillosa Sade, pero Carmel McCourt se convirtió en la alternativa de los más audaces. Su estrella iría declinando, pero a estos mancunianos les contemplan tres décadas más de conciertos –quién los viviera– por el circuito más noctámbulo de Gran Bretaña. En horas propicias para escuchar, por ejemplo, Nothing good, ese momumento del sí pero no, el quiero y no puedo: “Tus ojos nunca me verán. Tus manos nunca me abrazarán. Te amo”.

Gracias por recordarme esta banda, la tenía bastante olvidada aunque jamás defraudaron. Every little bit es un temazo, como Bad day. More more more o You can´t have him, algunos de sus temas más conocidos.

De aquella época donde efectivamente reinaba por méritos propios Sade pero estaba gente como Sam Brown, Basia, incluso los iniciales Simply Red (Terence Trent D´Arby es debilidad propia y caso a parte, Rick Astley.. no) y obviamente The Style Council.

Estoy seguro de la huella que dejaron en la explosión neo-soul de inicio de 2000 con Amy, Eli Reed,Sharon Jones,The Pipettes y sobre todo en Duffy (aunque su Mercy nada tiene que ver con el de Carmel). Aquí en España tuvimos una buena ración con The Pepper Pots, Freedonia o The Swet Vandals.

Qué buen repaso, Javier. Y qué lúcido. Muchas gracias por tus aportaciones, de veras.