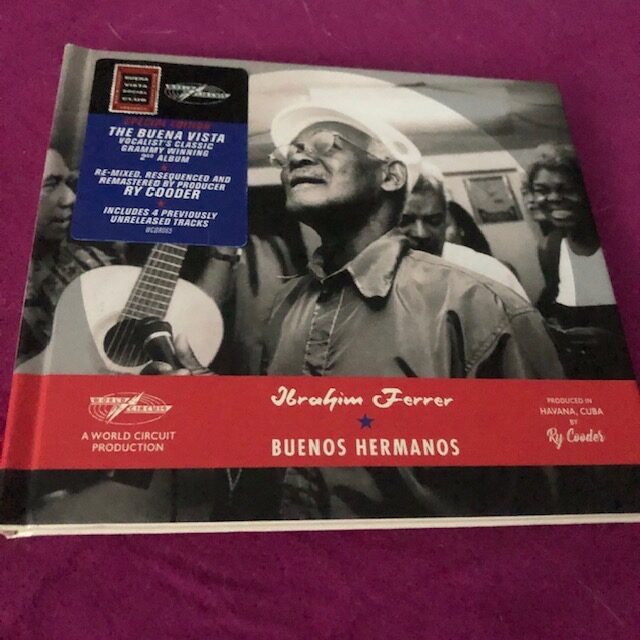

A principios de 2003, Ry Cooder se desplaza hasta La Habana (por entonces, ya casi un segundo hogar) para registrar personalmente el segundo trabajo solista de Ibrahím Ferrer, el hombre de la inseparable viserita del que nos habíamos enamorado en medio mundo a raíz de Buenavista Social Club. Aquel álbum de 1997, complementado por el documental homónimo de Wim Wenders un par de años después, había servido para sacar del más absoluto de los anonimatos a Ferrer, Compay Segundo o el pianista Rubén González, pero fue el primero quien ejerció de vocalista principal y, si queremos mirarlo así, como el más icónico elemento de todo el conjunto.

Su estreno en nombre propio (Buena Vista Social Club presents Ibrahím Ferrer, 1999) era un trabajo plácido y afable para rentabilizar la súbita popularidad del abuelito, pero Cooder debía de ser muy consciente que las excelencias de Ferrer eran un tesoro todavía a medio desempolvar. Por eso derrochó recursos y esfuerzos para convertir este Buenos hermanos en el auténtico gran acontecimiento entre aquellos pioneros rescatados del son cubano. Lo curioso es que el colosal auge en torno a todo el universo de Buenavista… remitía ya por entonces, de manera que esta segunda entrega fue menos celebrada en las tiendas de discos que su antecesora, por más que al año siguiente obtuviera la bendición de un premio Grammy. Pero entre nuestras manos se encuentra, muy probablemente, el mayor y más auténtico tesoro que generaron los esfuerzos de Ry Cooder por reivindicar a todos aquellos entrañables viejitos soneros antes de que los perdiéramos para siempre.

Ferrer, de hecho, nos diría adiós en 2005, a los 78 años; no demasiados, para los estándares de longevidad de aquella pandilla maravillosa. Pero la expedición de Cooder aún llegó en 2003 para capturarle e inmortalizarlo en casi permanente estado de gracia. Tanto como para que en las prolíficas sesiones de grabación de Buenos hermanos se registraran cuatro canciones más de las que vieron la luz entonces (Me voy pa Sibanicú, Ojos malvados, Mujer y Ven conmigo guajira) y de las que nadie parecía tener noticia ni recuerdo. Esta reedición, mimada como quien extrae de un cofre el legado fotográfico de nuestros abuelos, no solo eleva el cancionero definitivo de 13 a 17 títulos, sino que reorganiza por completo el orden del repertorio (Cooder siempre ha sido la minuciosidad personificada) y hasta ofrece una nueva portada y aspecto para toda la carpeta, sin perder los elementos distintivos del diseño original.

¿Merece la pena todo el esfuerzo o se trata de un mero ejercicio de mercadotecnia? Merecía la pena, sin lugar a dudas: por la música recuperada y reordenada, por la remasterización primorosa, por el regalo táctil y visual de este nuevo y preciado objeto. Y, sobre todo, por revivir el talento natural de Ibrahím, al que no acobarda ni la presencia de Cooder ni la de su hijo, Joachim, ni la del mítico batería Jim Keltner o el trompetista experimental Jon Hassell. Tampoco la aparición de otros viejitos fabulosos, los cinco integrantes de The Blind Boys of Alabama, con los que protagoniza una alianza inmortal en esa lectura sentidísima de Perfume de gardenias.

Ferrer no solo tira de eterno repertorio cubano, sino que se anima a escribir para la ocasión una apertura, Boquiñeñe, que sirve como inolvidable lección de vitalidad. O se deja arropar por una orquesta de cuerdas para Mil congojas, otro de esos momentos que ya forman parte de la historia de la música cubana. La saturación en torno a todo el legado de la isla caribeña empezaba a hacer mella en los tiempos de Buenos hermanosy se agudizaría en los años siguientes. Ahora, la perspectiva nos permite maravillarnos sin agotamientos ni predisposiciones, sin ruido de fondo. Y es un gusto.