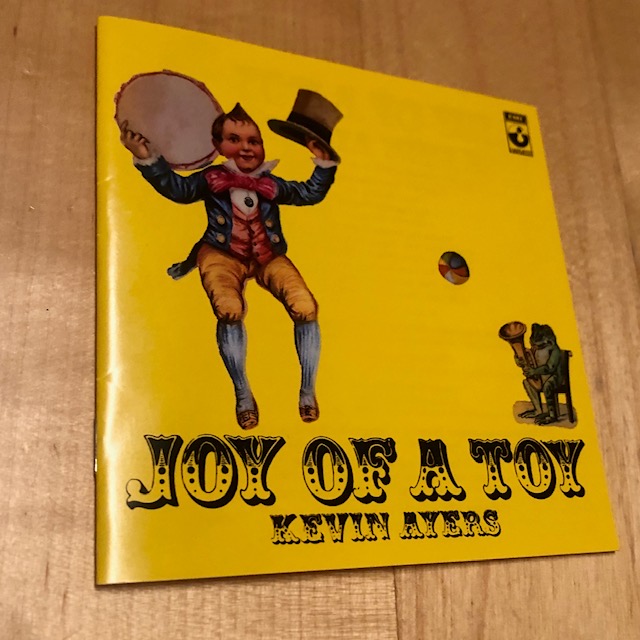

No deja de resultar paradójico que en ocasiones lloremos la pérdida de aquellos a quienes no hemos llegado a conocer en persona, pero hay casos en los que procede aplicar una excepción a la regla. Bien pudo ser el día en que el mundo se quedó sin Kevin Ayers, aquella tarde de febrero de 2013 en que resultaba imposible no hacerle hueco en la memoria a la primera vez en que escuchamos a Ayers; en muchos casos, con la canción que abría este disco de debut.

Imaginémonos en una cabina de escucha de una tienda coruñesa de discos; un servicio sensacional en plena era analógica, cuando casi nada sabíamos de los elepés antes de adquirirlos. Y en esas, la aguja brinca y chisporrotea al abordar Joy of a toy continued, ese disparatado tarareo casi infantil. Al principio puede parecer una gracieta, incluso un chiste malo, pero no tardaremos en comprender que aquella era una de las melodías más desmesuradamente pegadizas que podían prendérsenos en nuestro particular libro sentimental de la vida.

Era una introducción sonada, pero no dejaba de ser la anécdota ante lo que acontece después, nueve temas para una obra cumbre, seguramente nunca bien ponderada, entre la psicodelia y los primeros coletazos progresivos. Las pegatinas resaltarían en las reediciones de los ochenta que The Whole World, la banda acompañante de Kevin, fue la primera formación que albergó a un Mike Oldfield aún adolescente; pero el autor de Tubular bells aún no se había incorporado en 1969 y la génesis evidente de Joy… es tanto el grupo anterior de nuestro rubicundo e incomprendido héroe, Soft Machine, como la estela de Syd Barrett con los primeros Pink Floyd.

Tanto Stop this train (con su traqueteo y colisión final) como la onírica Oleh oleh bandu bandong, con sus coros femeninos, son delirios experimentales lo bastante llevaderos como para dedicarles una sonrisa. Pero las melodías sibilinas de The Lady Rachel, Girl on a swing o Song for insane times son, en dos palabras, obras maestras. Como la casi juguetona The Clarieta rag o el colofón folkie de All this crazy gift of time.

A Ayers siempre se le tuvo por excéntrico y bon vivant. Era, además, un coloso. Y este primer episodio, reivindicado siempre por debajo de sus posibilidades (y de la justicia), lo demuestra.