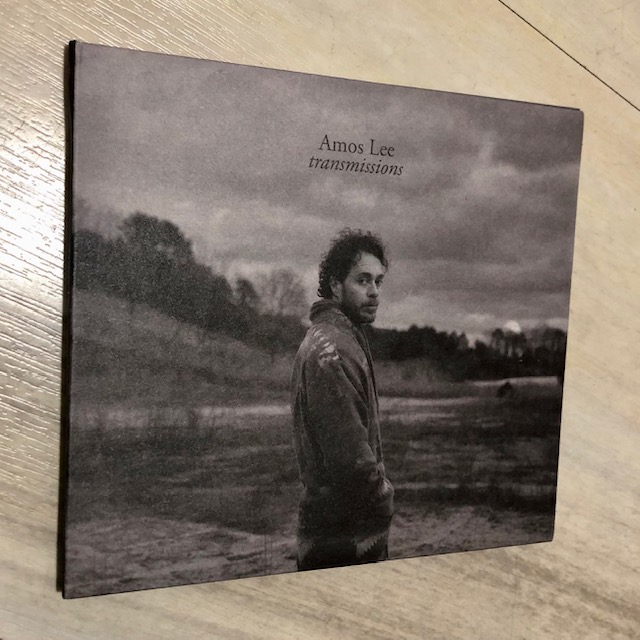

A principios del nuevo siglo, cuando Amos Lee publicó su homónimo y precioso primer disco (2005), media humanidad sospechó que el cantautor de Filadelfia aspiraba a convertirse en la versión masculina de Norah Jones, un paralelismo al que no era ajeno el hecho de que ambos compartiesen escudería discográfica en las filas de Blue Note. Nunca llegó a materializarse tal simbiosis, ni en términos artísticos ni de volumen de facturación, pero tampoco pasa nada: el milagro de Norah fue irremediablemente remitiendo (y no la necesitamos en las listas de superventas para seguir amándola) y la alternativa de Amos se ha ido escorando hacia los vastos territorios del americana. Basta con escuchar Built to fall, el sosegado primer corte de Transmissions, en el que adopta un deje descaradamente dylanita, incluso en esa manera de encadenar adjetivos acabados en –al, para terminar embelleciéndolo todo con unos preciosos y solemnes arreglos de cuerda.

No será la última vez que escuchemos el cálido abrazo de violines, violonchelos y demás escudería clasicista, presente en otros momentos de sensibilidad indisimulada, desde When you go a la ejemplar Lucky ones. Pero a la altura de su vigésimo cumpleaños artístico, y después de encadenas dos álbumes de homenajes a sendos ídolos (Chet Baker y Lucinda Williams: ¡nada mal!), nuestro protagonista ha adquirido una mirada panorámica que convierte este Transmissions en un viaje cálido y apasionante. Un itinerario donde hay margen para su vis más acústica y prístina, la de Beautiful day, pero también para pequeñas perlas más escoradas hacia el soul, como en el caso de Hold on tight, o derivadas jazzísticas (Madison) en las que resulta evidente cómo sus indagaciones en torno a Baker han agudizado su gusto por el falsete y la pátina de vulnerabilidad.

Es emocionante, en suma, volvernos a encontrar con un Amos Lee tan hiperactivo en el lanzamiento discográfico (cuatro álbumes en los últimos tres años) como motivado a efectos creativos, porque estas 12 canciones grabadas en apenas cinco días a las afueras de Nueva York le retratan pletórico en cuanto a creatividad y hambriento a la hora de evitar redundancias y multiplicar su legado. Es este Ryan Anthony Massaro –nombre real– un trovador que confiesa en el tema central su debilidad por John Prine, el primer gran ídolo de la adolescencia, pero no tiene apuro en rozar el góspel con Carry on o invocar las lecciones de The Band en Hold on tight. Y todo eso hasta llegar a Darkest places, la pequeña gran obra maestra del lote, con órgano, mandolina y armonías vocales aportando destellos a una crónica sobre el desaliento adulto. Que nunca nos falten tipos como él.